近日,学院汽车与智能制造系汽车制造兴趣小组传来捷报:由12名学生组成的“智造兴趣小组”历经146天日夜攻关,成功自主研发并制造出一辆纯电动功能小车。这辆凝聚着青年学子智慧与汗水的“徽商贰号”,不仅跑出了职业教育实践育人的“加速度”,更成为学院深化产教融合的生动注脚。

一、从图纸到实车:青春在“智造”中闪光

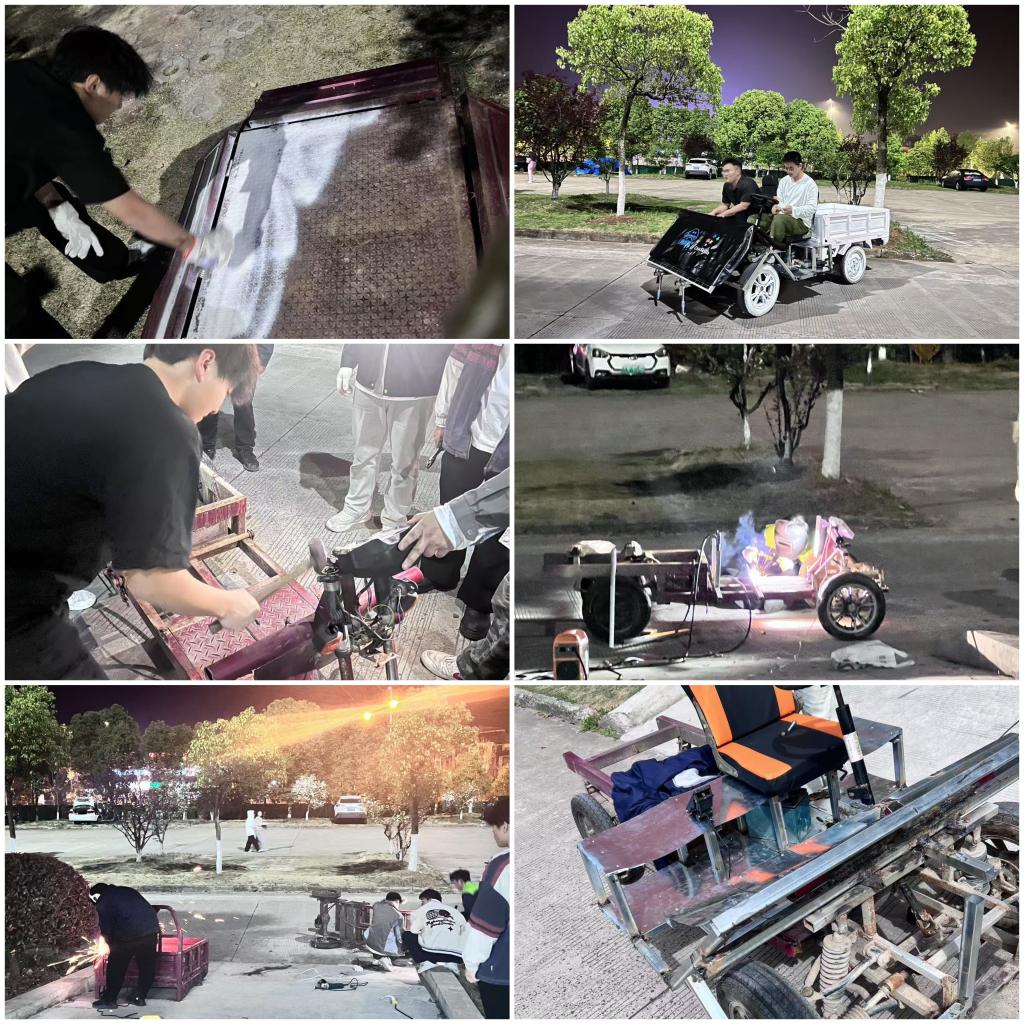

去年10月项目启动时,摆在团队面前的是“零经费、零经验、零设备”的三重挑战。在专业教师谷磊、贾屿的带领下,同学们从绘制第一张CAD图纸开始,踏上了充满未知的造车之路。车身设计组每天泡在图书馆查阅上百份资料,最终采用轻量化铝合金框架,使整车重量控制在100公斤以内;电控小组为解决电池续航问题,反复测试23种电路方案,在实验室度过37个不眠之夜;装配组的同学们更是化身“手工达人”,利用废旧零部件改造出转向系统和悬挂装置。

“当看到亲手组装的小车第一次启动时,所有人都激动地跳了起来。”小组组长、24级新能源汽车专业同学回忆道。这辆长2.8米、宽1.2米的小车,搭载直流无刷电机和智能控制系统,最高时速可达40公里,具备灯光、转向、制动等完整功能,实现了从设计、加工到装配的全流程自主完成。

二、课堂延伸至车间:职业教育“活”起来

据悉,汽车与智能制造系打破传统教学模式,将项目制学习贯穿人才培养全过程。此次造车实践已是“学生兴趣小组”第二辆自主研发汽车,也正是学院“把课堂搬到车间”教学改革的缩影。在造车期间,专业教师将《汽车构造》《新能源技术》等课程搬到实训现场,让学生在拆装零部件中理解机械原理,在调试电路中掌握电控技术。“以往在课堂上难懂的知识点,在动手操作中变得一目了然。”小组成员王雨桐说,她在参与车身焊接时,不仅熟练掌握了氩弧焊技术,更对汽车材料学有了深刻理解。

为支持学生实践,系部协调合作企业安徽江淮汽车集团企业教师与学院专业教师进行授课与指导。企业教师定期入校开展“车间课堂”,围绕新能源汽车发展趋势、智能制造工艺等内容与学生深入交流,让同学们近距离感受行业前沿技术。

(文/图:卢文庆;审核:褚先文;责编:范宁 刘家韦)